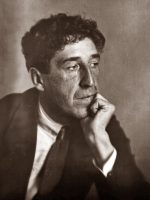

Игорь-Северянин

(За сто лет.)

24 -гo февраля Эстония празднует десятилетие своей независимости. Эстонская же поэзия, речь о которой будет ниже, во все времена сохраняла свою независимость, хотя мало была известна за пределами Эстонии.

На собрании в «польском клубе литераторов» (ПЕН-клуб), 12-го февраля, Игорь Северянин, покинувший на днях Варшаву, прочёл доклад об эстонской поэзии. <Выступление на «Чашке кофе», 12.02.1928. Прим. публикатора. > Председатель польского литературного клуба во вступлении, сделанном к этому докладу, отметил знаменательность того, что с эстонской поэзией впервые познакомил поляков русский поэт. Игорь Северянин послужил благородной цели сближения народов и сделал ценный подарок Эстонии ко дню десятилетия ея независимости.

К этому дню <24 февраля — прим. публикатора.> эстонское книгоиздательство Вадима Бергмана в Юрьеве (Tartu) готовит книгу переводов Игоря Северянина с эстонских поэтов. Книга эта будет носить заглавие — «Поэты Эстонии. Антология за сто лет (1803-1902 г.г)». С этим трудом Игоря Северянина мы успели уже ознакомиться по корректурным оттискам и думаем (имея в виду более подробно остановиться на ней после ея выхода в свет), что за Игорем Северяниным будет признана большая заслуга в деле ознакомления и поляков, и русских, и др. народов с эстонской поэзией.

Звучный и мелодичный эстонский язык известен немногим. А прекрасные переводы Игоря Северянина сделаны им в сотрудничестве с супругой, эстонкой по национальности и эстонской поэтессой, Фелиссой Крут. Поэтому переводы эти отличаются мастерством стихосложения, каким так блестяще владеет Игорь Северянин, и близки к оригиналам, знатоком которых следует считать Фелиссу Крут.

Игорь Северянин, уезжая из Варшавы, предоставил нам право использовать конспект, по которому он сделал доклад об эстонской поэзии. Ниже мы приводим этот конспект с многочисленными поэтическими иллюстрациями Игоря Северянина.

Е.Ш.*

*Е.Ш. — Евгений Сергеевич Шевченко, литературный критик, соредактор газеты Михаила Арцыбашева «За свободу!»

Об эстонской поэзии.

Моя задача — сделать обзор эстонской поэзии за сто лет, начиная с 1803 г. про 1903 г. Одним из первых эстонских поэтов и выдающимся собирателем народных песен был Фридрих Крейцвальдт, приведу его «Осень»:

Когда ты видишь в небе стаи

Летящих к югу журавлей,

Подумай: да, природа знает

Гнать птиц в свой срок за ширь морей.

Кто на воздушных лёгких тропках

Является их вожаком?

Случайность может ли их, робких,

Направить длительным путём?

И в миг, когда тебя удача

Чутья покинет, не забудь

Почувствовать, душа вожачья,

Того, кто указует путь.

За Крейцвальдом следуют Кульбарс (Вилли Анди), род. В 1841 г., Михкель Вески (1843 г.), Лидия Койдула (1843 г.), Адо Рейнвальд (1847 г.) и Гренцштейн (Пиркиви, 1849 г.) Из этих поэтов особо яркими патриотами были Веске, Койдула и Рейнвальд.

Веске говорит:

Свободы жаждут поколенья,

Растёт и крепнет молодёжь,

Здесь для земли эстийской сына

Ты зрело, девушка, цветёшь.

Или:

Народ подъемлет силу поля,

Уничтожая нищету.

Улавливает просвещенье

И побеждает темноту.

Клянись навек своей стране

Быть преданным и, на струне

Бряцая, в песнях оглашай:

«Моя отчизна — этот дивный край!»

Адо Рейнвальд поёт:

Встань — восстань скорее, эст,

Гордо озирай окрест!

Руки ныне без цепей, —

Горы, долы, ряд полей,

Не жалея сил,

Ты освободил!

Встань — восстань скорее, эст!

Так шагни, чтоб нёсся треск!

Так запой, чтоб в чаще ольх

Трепетала эта воль!

Ах, влажна земля, —

Это кровь твоя!

В другом месте он возмущённо спрашивает:

Что родина перестрадала,

Осмелюсь ли я позабыть?

И гневно продолжает:

История! не примиришь ты

Меня с разбойником своим.

Всех тех, кто ад отчизне деял,

Хотел бы ввергнуть в адский дым

До сей поры исполнен плевел,

О, родина, твой дивный сад…

Я полон весь больного гнева.

Хвалить их может только гад.

Понятен будет «больной» гнев поэта, если вспомнить, что его отец, получивший 60 ударов палкой, долго проболев, от этого скончался.

Для уяснения истинного значения этих поэтов мы не должны забывать времени и нравов… Нужно было иметь много гражданского мужества, чтобы в те времена говорить так пламенно и открыто.

Большой любовью к свободе, жаждой справедливости и верой в свой народ проникнуты стихи цитированных поэтов.

Лидия Койдула кроме патриотических, горящих стихов, отдавала своё вдохновение и чистой лирике:

Листьев лёт с берёзовой вершины.

Над землёю ветер поднял вой.

Годовых часов молчат пружины.

Поздний час удар готовит свой.

Ты, светило дивное, устало, —

Поднимаешь медленно главу,

На детей своих взираешь вяло;

Осень грабит листья и траву…

Тучи в небе загнаны и в страхе,

Носятся над морем и землёй.

Жалуются журавли, под взмахи

Крыльев, пораспахнутых домой…

Дом! домой! — пресладостное слово.

Сердце, ждать не долго, мирно спи:

Позовёт тебя Отец Твой снова

В дом к Себе. Пока же — потерпи.

В пятидесятых годах возникает ещё ряд поэтов: Карл Герман (1851 г.), Юхан Кундер (1852 г.), Петер Якобсон (1854 г.), Мартин Липп (1854 г.), Ян Бергман (1856 г.), Якоб Лийв (1859 г.).

Карл Герман – поэт жизнерадостный:

О, прыгай, сердце, веселись!

Долой, долой печаль!

Веселье в песнях возродись,

Исчезни горе вдаль.

Туда, туда, где весел шаг,

Где птицы на ветвях

Колышутся и так и сяк,

Лечу на всех парах.

О, в птичий песенный турнир

Вложу я голос свой

И с горного хребта весь мир

Я поражу трубой!

Моя труба пробудит пусть

Эстонию мою.

Я, отогнав от спящих грусть,

Со всеми запою.

Пусть встанут все! пусть встанут все!

Пусть наши голоса

Летят к заморской полосе

За долы и леса!

Ян Бергман в чеканных стихах, полных аллитераций, рассказывает о «Празднике языческом»:

В зелёной дубраве, где ветер гудит,

И шопот, и шелест, и шорох бежит,

И пламя ближайших готово обжечь,

И брошен в то пламя весь в ржавчине меч…

Далее поэт рассказывает, как рабы приносили жертвы богу Таре и, слушая мудрые пламенныя речи жрецов о былом расцвете и горьких мрачных днях, отрешались от своих невзгод, пока на рассвете грубый окрик надсмотрщика, призывающий к очередной тяжёлой работе, не возвращал их к печальной яви…

В своём гимне «Свободе» Бергман восклицает:

Свобода! будешь ты моей!

Ты, дар небес, когда мне

Печально, гонишь грусть своей

Улыбкой. Горя камни

Легчишь и силы мне даёшь,

И муки уменьшаешь.

Эйзен иронизирует над лозунгом в устах позёров — «всё для народа»:

Для народа улицы

И дома запели.

Все в тоске сутулятся

И блестят в весельи.

Что-же я, несчастненький,

Сделаю народу,

Чтобы выпал красненький

День ему в угоду?

Выход восхитительный:

Я корчму открою, —

Бедняку действительно

Выгоду устрою.

Для народа буду я

Выполнять затею

И, в корчме орудуя,

Вмиг разбогатею…

Якоб Лийв в своей «Долине духов» предостерегает от лёгкой, праздной жизни, лишённой идей и труда. В сонете «На пути Поэзии» он говорит о своём желании достичь ея вершин, чему мешает отсутствие проводника в лице гениальности…

Шестидесятые годы дали Эстонии таких поэтов как Яак Тамм (1861 г.), Карл Сээт (1862 г.), Элиза Аун (1863 г.), Юхан Лийв (1864 г.), Анна Хаава (1864 г.). Георг Луйга (1866 г.) и Андрес Альвер (1869 г.)

Тамм рисует крестьянский быт, говорит о притеснениях крестьян помещиками. В этом отношении характерно его стихотворение “Ahirvars” <?> (развалины, руины). Интересна по мысли и выполнению его «Корчма»:

Эту ветхую избушку

Ветер на бок повалил:

Удержать её на месте

У подпорок мало сил.

Упадая, на соседку —

На корчму — взглянула зло,

Будто та была виною,

Что избе не повезло…

Сээт в стихах «У могилы Крейцвальда» говорит о почившем деятеле по сохранению эпоса: «здесь отдыхает под землёй народа честный сын». Далее поэт напоминает, что:

Нет, лет прошло с тех пор немного, —

И нужен он кому?

И близок крест его к паденью, —

И кто придёт к нему?

Нет слез, которыми оплакать

Поэта смерть, нет слез.

Нет нежных рук, чтоб на могилу

Снести душистых роз.

С тебя достаточно, что тихо

В земле ты можешь спать.

С тебя достаточно, что распри

Не будут впредь терзать.

И заканчивает с горечью:

Идут — идут сыны народа

Другие за тобой.

Единой будет им наградой —

Сон мирный под землёй.

Стихи Вормана полны жути и ужаса перед неизбежным концом. Так в одном месте он повествует:

В вечернем золоте за мною

Смеётся девушка светло:

О, молодость! ты оттолкнула

Меня! ты поступила зло!

А предо мной, смотри, в тумане

Сидит гороховым шутом

Старушка серая и манит:

О, старость! ты — в виденьи том.

О, если б хоть на четвереньках

Вернуться, убежать назад…

Полжизни отдал бы на это,

Когда бы смог, — и был бы рад!

Но время казаком карает,

Конвой влечёт меня вперёд…

Что делать мне? увы, я знаю:

Долг выполнится в свой черед…

Судьба и свет вблизи дороги

Издёвкам предают меня:

Мальчишки злые! Пусть подходит

Казак: жду, горечь слез кляня.

Кто знает, где моя пещера,

Та глушь, куда меня ведут?

Пусть милостивым будет, Боже,

Над бедным Твой Правдивый Суд!

Анна Хаава — поэтесса пламенная и жизнерадостная. Красиво следующее ея стихотворение:

Мы были с тобой, как дети,

Играющие в цветах.

Само золотое солнце

Блестело у нас в глазах.

Мы были с тобой, как дети,

Блуждающие в цветах,

Незнающие дороги

Домой, с глазами в слезах.

Мы были с тобой, как дети,

Ослабнувшие в путях,

Уснувшие над обрывом,

Невидимым им впотьмах.

Мы были с тобой, как дети —

Не в ангельских-ли крылах? —

Которые над обрывом

Забылись в безгрешных снах.

Во главе этой группы поэтов стоит, конечно, Лийв, вообще выдающийся эстонский поэт. Его непосредственное творчество — глубоко и проникновенно, некоторые стихи безукоризненны в музыкальном отношении, как напр. Стих. «женщины готовятся ткать» или «Ржаные снопы на гумне». Я боюсь, что в переводах они многое теряют.

Привожу стихотворение, напоминающее мне Кольцова.

В чистой тишине

На родном гумне

Не звучат стопы,

Сушки ждут снопы.

Тишь, святая тишь,

Ты в снопах стоишь.

Золотых солом

Полон хлебный дом.

В чистой тишине

На родном гумне

Мир в снопах святой

Мысли золотой.

Вспоминают миг,

Как весной старик

Весь седой, шагал, —

Семена ронял.

Он свершал свой путь,

И желала грудь:

Счастье очагу,

Дому на лугу.

Счастье сыновьям,

Внукам, их делам,

Правнукам сынов —

На века веков!

Уже одно это стихотворение даёт право причислить автора к поэтам народным.

Семидесятые годы дают одного Эрнста Энно, но зато в восьмидесятых годах появляется опять ряд поэтов: Густав Суйтс (1883 г.), Мария Ундер (1883 г.), Ридала (Грюнталь, 1885 г.), Iоганнес Барбарус (1889 г.)

С появлением этих поэтов в эстонской поэзии заканчивается эпоха, так называемого деревенского реализма и возникает импрессионизм.

Густав Суйтс может быть назван великолепным стилистом, много работающим над своими творениями, подвергающих их даже спустя много лет по впечатлении , тщательной переделке и шлифовке.

Кошмар

Боль в голове ото дня.

Ночь даже сну западня

В отчем краю.

Юности вера, где ты?

В сердце томленье мечты,

Муку таю.

Дело дней серых закрыл

Круг заколдованный сил

Ночи немой.

В тёмном плененьи земля.

Даже во сне не внемля,

Ужас со мной.

В тёмном, земля, ты плену.

Тучи закрыли луну:

«Помощь подай!»

Чей-то как будто возник

В ветре таинственный вскрик:

«Помощь подай!»

Чувствую: руку занёс,

Чтоб умерщвлять, дух угроз —

Сам сатана.

Чувствую: брат мой зовёт.

Помощь душа не даёт:

В путах она.

Что касается Ридала, я нахожу его, насколько мне удалось познакомиться с его творчеством, одним из первоклассных поэтов, как по форме, так и по содержанию. К сожалению, он очень труден для переводов, так как широко пользуется специальным «островитянским» наречием. Основными чертами творчества Ридала являются: леность, прозрачность и особое спокойное благородство слова. В этом отношении показетелен его цикл «Весна»:

Когда приносит март с собою вёдро,

И сыплет на снегу последнем блёстки,

Луга и лес меняют вид свой жосткий,

И люди оставляют дом свой бодро.

Марие Ундер — яркая величина. Творчество ея образно точно, полно смелых метафор и эпитетов. При этом наблюдается отрадная сжатость, разнообразие метров, и чувствуется живое сердце. Например:

Гимн утру

Пролог.

Встав, солнце тянется с облачно-красных подушек

В лоно долин, где росы зеркала серебристы. Блёстко смеётся.

Ветер скользить с фиолетово-черных макушек

Леса и, ленты распутав свои, развивает.

За руку встали деревья вкруг озера дружно

В свежезвучащих весёлых предутренних красках.

Яркия красныя губы свои наклоняет рябина,

Из металлической чаши желая испить эти волны.

Поле пшеницы встряхнуло рой бронзовых крыльев,

Будто летать собирается. Стебель овсовый

Зёрнами хрупко звенит, точно гроздью зелёных

Свежих бубенчиков. Огненно-карее мясо

Дымной земли плуг ножами своими взрезает.

В кровь погруженным платком розовеет гречиха.

Синия росы с соломы пьют снежныя овцы.

Из бороды трав смеются молочные зубы цветов.

Ах, совершила я путь, чтоб похитить весёлость.

Скрипки желаний в крови. Я танцую к тебе

Утро, танцую! Я путь круговой совершила.

Ты возвращаешь к себе, о природа, меня.

Зрячей меня сотворила. Ах, помню, однажды

Был у меня между веками тягостный сон.

Я раскрываю глаза, и злой сон развивается в ветре.

Нет, мои страсти ещё не уснули, весёлость не сникла.

Кровь опьяненья в устах распустилась, как звезды.

В мокрой земле, под росистой ногою, биенье

Счастья, зовущаго, как в моих жилах, я чую.

С грешною страстью твою пью, о утро, невинность,

Рот свой раскрыв, аромата и ветра хотящий!

Руки свои обовью вокруг стройной и юной берёзы,

В белой душистой рубашке вкушающей холод.

О, одиночество утром! Ты близишься, полдня

Знойный избыток, который всех дней упоённей!

Прошлое тонет. И птица запала на иве.

Рада, что смела собрате с твоих тропок, о утро,

Песнь эту, рада я: утро! ведь, ты — эта песня!

Свято вступаю на горку, где небо так близко.

Вся я в объятьях из кружев. В руках распростёртых

Будто я солнце несу к себе в дом, мирно спящий

Под серебристыми платами ивы плакучей.

У Барбаруса много чувственности и эротики. У него встречаются интересные образы. «Сад — невеста в подвенечном платье», «Сирень — наложница с бескровным помятым лицом», «луна полная желчи смотрит с неба мумией», «звёзды — скорпионы тропических краёв».

«Мне влиться хочется в тебя», говорит поэт, обращаясь к любимой: «тебе себя хочу отдать» и, как цель — «делить миры».

Iоганнес Семпер — поэт утончённых настроений, городских изломов, эффектных заканчиваний.

Август Алле и Генрик Виснапу. Творчество Алле просто и ясно, он хороший мастер стиха. Любит сонетную форму, и она ему удаётся. Вот, например, сонет «Тень Гамлета»:

Вот тени две, два бледных силуэта,

Что от пронзильных ветров жизни стынут.

О, ведь людьми жестокими отринут

Офелий лик от бедного Гамлета.

В подоле нет цветов лиловых: где-то

Они увяли. Кем круг бус раскинут?

Пук из венка соломы ветром вынут.

Рукам девичьим не скреплять букета.

Пусть мох окутал выблекший гранит,

И нити в щелях стен паук хранит, —

Есть чувства, невместимые в могилы,

Есть души, не теряющие силы

Искать друг друга. В муке и в тоске

Рука их льнёт к, невидимой руке.

Краснеющая луна кажется Алле «гигантским накровленным глазом», «лунный луч виснет злой пылью», «осень сыплет ржавчину», у Фрины — «волнисто-лебединыя груди», «равнины беременны от стрел солнца».

“Amores” первая книга стихов Генрика Виснапу, наивиднейшего из эстонских поэтов, наделала в своё время много шума: автора укоряли в безнравственности и не прощали ему смелых оборотов и образов. Однако его последующие сборники, в особенности «Полевая фиалка», Серебряные бубенчики» и “Talihari” (т.е. поворотный день 9 марта) значительно примирили с ним «общественное мнение.

В стихах Генрика Виснпу можно легко найти нежную лирику и начала истого космоса.

Вообще патриотизм старых поэтов блёкнет во вселенчестве молодёжи. В этом отношении особо характерны Виснапу и Iоганнес Барбарус.

В своём стихотворении «Нам все же братом остаётся человек» Виснапу печалится:

Так больно, больно мне ставать братоубийцей,

Горячей крови дать в ушат земли пролиться:

Далее поэт с горечью спрашивает:

Кем сделал человека этот век?

И заканчивает:

Удел наш — убивать, чтоб пуля разорвала

Грудь ту, которая, как сами мы, желала

И грезила зрить в жизни красоту.

Запомни, человек, забредший в тесноту:

Заблудший — брат тебе, хотя б в воззреньях узкий,

Ах, кто бы ни был он: китаец или русский.

В своих очаровательных «Письмах к Инг» он поёт вдохновенно:

Теперь идёт весна. В ней бешенства порывы!

День расточает свет мильонами ракет.

Покрыла всё вода. Как будто суши нет.

Как будто тонем мы. Вода и солнца взрывы!

О, так идёт весна, помилуй нас Господь!

В другом письме он не менее вдохновенно бросает:

Ах, Ing! Теперь весна, весна ведь в мире!

Эй, путь весне! Дорогу сердцу шире!

Я заканчиваю свой краткий, может быть, более чем краткий обзор эстонской поэзии вышеприведёнными цитатами из Генрика Виснапу, из которых сам собою напрашивается солнечный вывод:

— Страна, завоевавшая себе свободу, узкий патриотизм сменяет на чувство вселенчества.

И в этой мудрости — ея гордость.

«За Свободу!» Варшава, февраль <между 17 и 23>, 1928.