Вместо предисловия

Меньше всего у нас на Руси, а пожалуй и во всем мире, знают что-либо об эстонской литературе. Да и трудно было знать, ибо тяжёлые экономические и социальные условия страны, не позволяли процвести этой литературе.

С XII в. на территории эстонского государства появляются меченосцы, которые после двухсотлетней кровавой борьбы окончательно разбивают и порабощают эстов. В XV в. орден меченосцев распадается. Но этот крупный исторический факт не улучшил положения дел. На смену меченосцам — поляки, вскоре за поляками шведы и наконец, почерк Петра Великого решает судьбу этого народа вплоть до революции сегодняшнего дня. При таких условиях, трудно было развиваться и идти наравне с большими свободными народами.

Но, несмотря на все преграды, несмотря на все трудности, душа, народа рвалась в суровое прибалтийское небо. Ведь песни поются сами — их никто не поёт:— Эстония имеет богатейшую народную поэзию.

…Так тяжкий млат,

Дробя стекло, куёт булат.

К 1906 году Dr. phl. Нurt’ом, было собрано: 45 000 народных песен, 40 000 загадок, 52 000 пословиц и 100.000 сказок. Подобные труды имеются у проф. Eisen’a и др.

Эстонская народная поэзия вплела основную нить в развитие эстонской литературы, несомненно влияя на соседние страны. Нам известно, что одна третья часть «Калевалы» состоит из эстонских народных песен, порой почти неизменных. Необходимо, хотя бы вкратце, ознакомить русского читателя с развитием эстонской литературы.

Первая книга эстов «Katekismus» появилась в 1517 году, но, к сожалению, не дошла до нас. Тоже и с первыми гимнами, написанными иезуитом Buccius’om на эстонском языке в начале XVI. Обо всем этом насупленно знает только история. Первый дошедший до нас памятник — рукописи пастора Мüller’ а, состоящие из 39 проповедей на 400 страницах. С этого момента и нужно считать начало эстонской литературы.

В 1637 появляется эстонская грамматика, а в 1739 году библия, которая переводилась и печаталась в продолжении 100 лет. С конца XVII в. «духовную литературу» сменяет, так называемая, «светская». (Reiner Brocmann старший (1606 г. — 1697 г.) оставил два тома своих свадебных од «Oota nuptialia»).

После уничтожения крепостничества (1819 г.) и барщины (конец первой половины XIX в.), замечаются, проблески национального возрождения. В 1861 г. выходит из печати эстонский народный эпос, переработанный; Freid. Kreutzwld’oм «20 песен — 18 993 строки).

Как всем литературам, так и эстонской, в процессе роста пришлось пережить всякие литературные эпохи, школы и течения: от ложноклассицизма, до экспрессионизма. — Ограничусь перечислением имён и некоторых фактов.

Выдающиеся представители ложноклассицизма, поэты Kristtan Jaak Peterson, Fählmann и Freidrich Kreutzwld. Сентименталима и романтизма: Iohmn Iannsen (основатель политической газеты «Pärnu Postimees» в 1857 г.), Lydia Koidula (поэтесса выразительница идеалов возрождения нации), Friedrich Kuhlbars, Carl Iakobson и др. За Koidula и Kreutzwld’oм шла вереница поэтов, которые, как и их учителя, занимались обработкой и усовершенствованием поэтического языка: Bergmann, Tamm (Tamm своими переводами познакомил эст. лит. c Пушкиным и Лермонтовым), Liiv, Anna Haava, Lipp, Sööt, Julan Liiv и др. Последние два служили переходом к новому поколению символистов и неоромантиков.

В 90-х годах, из-за экономических и социальных изменений, сказывается, правда с опозданием, тяготение к реализму и натурализму. Лучшим мастером реализма, эстонская литература отмечает плодовитого романиста Eduard’а Wilde ;род. 1865 г.); из молодого поколения: Tammsaare, Metsanurk, Rumor, Luts, Mändmets, Lintrop, Truu, Sillaots, Wardi, Milli Mallikas, Lattik, Rutoff и Каrlson. Зачинатель модернистической драмы — видный реалист, с уклоном в романтизм August Кitsberg.

С XX столетия открывается новая страница в эстонской литературе. Новые молодые силы группируются вокруг альманаха «Молодая Эстония» — «Noor Eesti», освобождаются от влияния немецкой литературы и наблюдаются влияния французской, итальянской, шведской, финской и русской. Резкий перелом. Новая литература не угождает требованиям массы, уходит в чистое искусство и на первый план выдвигает форму. Вокруг «Noor Eesti» лозунги которого: «будьте эстонцами, но сделайтесь и европейцами», собираются поэты и писатели во главе с талантливыми Suits’om и Tuglas’om: Grünthal, Tammsaare, Oks, Aino Kallas, Barbarus, Alle и Tassa — первые символисты и неоромантики. Особняком, не входя ни в какие кружки стоит большой поэт с философской проникновенностью Ernst Enno (род. 1875 г.).

Начиная с февральской революции 17 года в эстонской литературе образуется новый кружок «Siuru», представители которого подняли поэзию (главным образом в области формы) до небывалой высоты. В состав этого кружка вошли поэты, близко стоящие к символизму, футуризму и экспрессионизму: Artur Adson, August Gailit, Johannes Semper. Fridebert Tuglas, Marie Under и Henrik Visnapuu.

Последний из помянутых по алфавиту поэтов и является автором книги «Amores», которая ныне предлагается русскому читателю.

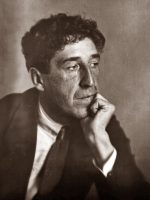

Генрик Виснапу родился 2 января 1890 г. Показался он в литературном поле в 1917 году, перелистывая на ветру свою первую книгу стихов «Amores». Надо ли говорить, как приняла эстонская читающая публика эту смелую любовную лирику — поэт с достоинством принял все битвы, как литературного, так и общественного порядка. Вскоре после «Аmores» — вторая книга «Lumalaga, Ene!» (1918 г.), тоже любовная лирика, но несколько другая: к «Ней» — «Она» образ.

«Её», пожалуй, можно сравнить с блоковской Прекрасной Дамой. Затем третья, «Talihari» (1920 г.), в которой острое лезвие строк расплавилось песнями войны и революции. Четвертая «Käoorvik» (1920 г.) и пятая «Hõbedased kuljused» (1921 г.).

Книга «Amores» — это какая-то своеобразная катастрофа любви — любви к женщине, которая сквозь муки освобождает дух поэта и приводит его к пониманию новой любви.

Новая любовь, а следовательно и новое мироощущение расцветает в его книге «Talihari». Отсюда как исходное начало всеобъемлющего, постижение Бога — пятая книга стихов «Серебряные бубенчики». Такова участь, таково преображение каждого поэта-лирика. «Только, прокусив себя через себя», можно вдыхать вселенную и строить свой собственный мир. Как чуткий мастер, Виснапу не мог равнодушно пройти мимо войны и революции. Его «Серебряные бубенчики» звонко, до звёздной дрожи, пронеслись по небу эстонской литературы. Поэт много поработал над формой стиха, над изменением языка (напр., вместо бывшего окончания inessiv’a «s» он ввёл окончание «n», которое и принялось теперь молодыми поэтами), перевёл на эстонский язык «Соломею» Уайльда, издал книгу «Старые и новые поэты» и в настоящее время приступил к монографии о последнем литературном течении в России — «Имажинизм».

Книга «Amores» на русском языке появляется в переводе небезызвестного Игоря Северянина. Переводы неудачные. Северянин, как специфический поэт, северянизировал до «грёзоужаса» свою работу. По этим переводам трудно судить о настоящем Генрике Виснапу. Сейчас над переводами других книг поэта работают Иван Рукавишников, Вадим Шершеневич и др. Заслуга же Северянина заключается в одном: — не считая народного эпоса «Кalevipoeg», переведённого на 12 языков, «Amores» должна, быть знаменательной книгой, как первая переведённая с эстонского языка на русский.

Нам остаётся приветствовать и эту книгу, и это начинание.

Александр Кусиков

1921 г. Москва