Прелесть интернета в том, что количество информации прибывает в нём каждое мгновение. Если сегодня чего-то нет, то завтра уже в избытке.

Кое-что о здоровье поэта

Количество информации на тему Игоря-Северянина и его творчества в последнее время носило взрывной характер, да и ныне множится по экспоненте. Биографические данные не в счёт – пересказ чужих текстов с добавлением отсебятины – должна же быть какая-то авторская изюминка, не правда ли?

Например, недавно от некоего В.Грекова я узнал, что Игорь-Северянин был весьма болезненным юношей: «Он часто и подолгу болел, болела и его мать». Однако мы знаем точно только то, что до пожилого возраста поэт был редкостный ходок на большие расстояния, благо рост располагал к широкому шагу. Зимой – спортсмен-лыжник с большим стажем. При этом много курил, в молодости пил, не пьянея и на здоровье не жаловался.

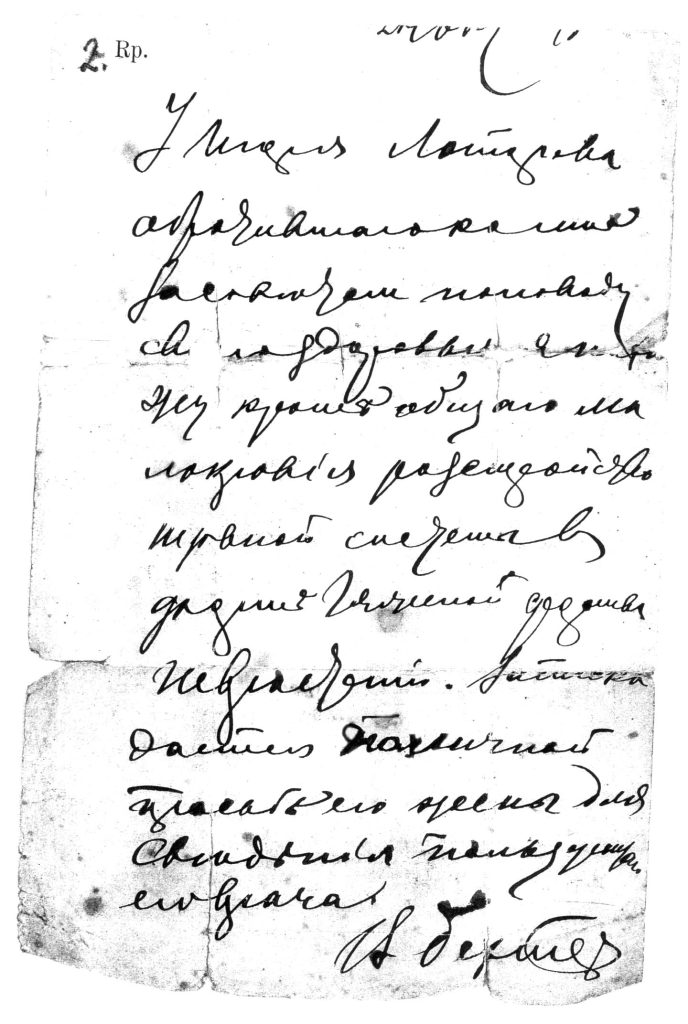

Из документов того времени о состоянии здоровья поэта известно лишь признание Афанасьеву о предстоящей операции на уздечке и заключение Бехтерева – отмазка от мобилизации, выписанная по просьбе поклонницы поэтического дара – дочери Великого Князя Александра Михайловича княжны Ирины, в замужестве Юсуповой.

Операция на уздечке в марте 1912 года прошла успешно и через год – 21 июня 1913 года родилась дочь Валерия. Заочный (Sic!) диагноз Бехтерева на обрывке рецептурного бланка – общее малокровие и расстройство нервной системы в среднетяжёлой форме неврастении – относится к весне 1916 года. Всего одной фразы на обрывке бланка хватило, чтобы откосить от мобилизации и отправки на фронт. Заключение выдано было по просьбе жены поэта. Бывшая гражданская жена поэта госпитальная сестра Елена Яковлевна Семенова – мать Валерии возможности подкатить ни к княжне Юсуповой, ни к Бехтереву не имела. Иное дело певица Мария Васильевна Волнянская, с которой поэт познакомился годом раньше в Харькове. В 1916 году Волнянская уже в статусе новой гражданской жены.

Любовные приключения и палочка Коха

Настоящие проблемы со здоровьем у поэта начинаются именно с Волнянской, которая страдала чахоткой, т.е. туберкулёзом в открытой форме. Поэт прожил с ней до 1921 года и получил от неё ценный подарок – туберкулёзную палочку. Вообще-то шесть лет прожить с женщиной, которая больна чахоткой – это ли не подвиг для гения?

Больные туберкулёзом в финальной стадии болезни становятся чрезвычайно влюбчивыми. Необыкновенные любовные чары Марии Васильевны, с которой поэт провёл летний сезон в имении Бельское под Лугой на целебных Корповских озёрах, сделали уединение незабываемым именно благодаря mycobactérium tuberculósis, т.е. палочке Коха. Так Бельское стало для поэта сказочной Миррелией.

В приятелях у Игоря-Северянина был эстонский поэт Хенрик Виснепуу, чья жена Хильда (Инг) тоже страдала чахоткой. Сблизились поэты в голодный 1918 год, а жёны – Хильда и Мария даже подружились.

В Кишинёве у Игоря-Северянина была ещё одна чахоточная влюблённость – тоже певица Виктория Шей де Вандт. Чаровница умерла через год после знакомства.

Попутно – Игорь-Северянин никогда не бывает без попутно! – сказочная страна Миррелия имеет связь с поэтессой Миррой Лохвицкой. В её драме «Вандэлин» принцесса носит созвучное со сказочной страной имя Морэлла.

Поэт не был лично знаком с Лохвицкой, но и она тоже жертва чахотки. Нынче ссылаются на базедову болезнь и дифтерию как на причины её смерти, но точно также как Игорь-Северянин в финале жизни Лохвицкая мучилась от хронической депрессии – палочка не любит плохое настроение хозяина! – болей в сердце и ночных кошмаров.

Палочка дремлет в организме у многих людей, но быстро даёт о себе знать в периоды, когда резко и в худшую меняется образ жизни и эмоциональное состояние. Особенно палочка не любит скудный рацион, а пуще того голод. Первое обострение у поэта случилось в середине 20-х годов, второе и фатальное после ухода из семьи в марте 1934 года.

Когда я опубликовал некоторые письма Игоря-Северянина к жене и меценатам с жалобами на здоровье, со мной связался бывший главный терапевт министерства здравоохранения Эстонской ССР Натан Владимирович Эльштейн, поставивший поэту заочный диагноз: туберкулёз.

Вот, что стоит за отсебятиной, т.е. враньём автора, наделившего юношу Игоря-Северянина болезненной экзистенцией.

Кто посещал поэта в бреду?

И вновь попутно: Вера Коренди описала в своих воспоминаниях бредовое состояние поэта, смешивая болезнь весны 1940 года с обострением мая 1941-го. Рассказ совершенствовался, обрастая подробностями:

«После 17.00 — он впадал в беспамятство и нескончаемо бредил. Его посещали в бреду Пушкин, Гоголь, Маяковский, Брюсов…»

«Свет и счастье снова воцарились в нашем голубом замке. [Квартира в Усть-Нарве.] Но, увы, ненадолго: Он тяжело заболел двусторонним воспалением лёгких. До 12 часов я старалась питать его, как можно лучше. К 17 часам наступала потеря сознания. Его посещали Пушкин, Ахматова, Мирра Лохвицкая. Я с ужасом слушала его невнятные речи, его беседу с потусторонним миром… Хотелось записать хотя бы что-нибудь, но, увы. Это было невозможно. Получились бы обрывки фраз, сбивчивые слова, почти бессмысленные. Лишь одно удалось уловить: «Ах, Александр Сергеевич, дела мои плохи! Как мне плохо! Помогите! А вот и Мирра! Как всегда, вдохновенная и красивая».

Следующий фрагмент Вера Коренди вычеркнула из рукописи воспоминаний:

«Утром температуры не было. Он был спокоен, охотно принимал пищу, говорил со мной. К 17.00 часам резко повышалась температура, начинался жестокий жуткий бред. Его посещали тени ушедших: Пушкин, Мирра Лохвицкая, Брюсов, мать и Маяковский…

К сожалению, речи их были настолько несвязны, что записать было абсолютно невозможно… К моему великому сожалению, помню я одну единственную фразу: «Ах, Александр Сергеевич, как мне плохо! Неужели это конец? Нет, вы улыбаетесь своей хорошей, ласковой улыбкой… Значит нет! Жизнь будет продолжаться! Мне стало легко. Спасибо, Сашенька! Спасибо!»

Если что-то из этого компота правда, то упоминание об Ахматовой, Маяковском, Блоке, Брюсове и, разумеется Гоголе с Пушкиным – это не бред поэта, а наивная попытка школьной учительницы Веры Борисовны Коренди нетривиальным способом защитить покойного от советской критики.

С явлением Мирры Лохвицкой и матери поэта Натальи Степановны в бреду Игоря Васильевича можно было бы согласиться, но отсутствуют более важные персонажи: Константин Фофанов, о котором Коренди ничего не знала, и несколько женских персонажей, более значимых для поэта, чем Анна Ахматова или сама Коренди.

Хотя, конечно, у горячечного бреда свои правила. И вот вам доказательство.

«Он был уже без сознания, но ещё не совсем остыл»

Коренди весьма образно описала последний день поэта. Ночь накануне прошла спокойно. Утром 20 декабря Коренди пошла в аптеку. На обратном пути её встретила одна из тёток Федоровых:

«”Господи, где ты только ходишь?” — простонала она. “Человеку так плохо. Может быть, уже и кончился”.

Как безумная, кинулась я домой. Двери были открыты. Около него хлопотала медсестра. Опустившись на колени, я обняла его голову. Он был уже без сознания, но ещё не совсем остыл. Помню, как я в отчаянии твердила: «Это неправда! Неправда!» И так, все было кончено. Для меня… Все… Я ничего не соображала: мне не вместить было в душу весь ужас случившегося, воспринять облик «незнакомки в белом». Опять вспомнила слова Игоря: «После тебя — никого. Только “незнакомка в белом”».

<…>

Три дня он был с нами. Лежал в белой последней постели, нарядный и спокойный. Первую ночь разлуки я просидела около него. Не знаю, задремала ли я или было это наяву, но он вдруг поднялся, сел и посмотрел на меня. “Игорь! Что же теперь делать?” — стоном вырвалось у меня. “Уедем вместе”, — ответил он, не глядя на меня. Но я не уехала. Нет!»

Три дня… Точного дня похорон мы не знаем. Знаем только, что свидетельство о смерти, без которого нельзя начать хлопоты о процедуре, было выдано 22 декабря 1941 года.

В этой истории меня всегда восхищал изящный штрих – «Уедем вместе!»

О понимании поэтических текстов

На встречи со мной приходит возрастная публика, молодёжь крайне редко. Старушки любят по многу раз слушать про одно и то же: родился, женился, избрался королём поэтов, etc. Всё, что не укладывается в парадигму родился-женился, их раздражает, потому что умничанье.

В прошлом году на первую – подготовительную встречу в Усть-Нарве пришло человек 40, на вторую – основную – 12, на третью встречу – финальную и самую интересную – 6. Отношение известное, нечто подобное я наблюдал ещё в 1988 году, накануне столетия со дня рождения поэта в обществе таллиннских северянинолюбцев:

Он тем хорош, что он совсем не то,

Что думает о нем толпа пустая,

Стихов принципиально не читая,

Раз нет в них ананасов и авто,

Однако, проблема не в ананасах и авто, настоящая проблема в том, что тексты Игоря-Северянина часто остаются непонятыми. К примеру, пушкинские тексты и проще, и понятнее, несмотря на то, что местами они старше на целое столетие. Множественные непонятки в текстах Игоря-Северянина снижают уровень интереса.

Современник Игоря-Северянина профессор Бранд в словотворчестве поэта не находил ничего странного, потому как оно было основано и на живом русском языке, и на правилах классического русского языка: «Игоревы новотворные глаголы сразу понятны и весьма выразительны». Вопрос в том, что нас воспитывали на другом русском языке.

До реформы китайского языка тысячелетние тексты мог читать и понимать, практически каждый грамотный китаец. После реформы Мао Цзэдуна всё, что непонятно – династия Мин. Так, ученик даже самой продвинутой современной русской гимназии не способен читать и понимать тексты на церковнославянском языке, хотя это тоже русский язык. Я знаю в Нарве одного выдающегося местного писателя, гида и фалериста, который тексты на дореволюционных открытках читать не в состоянии. Завёл себе специалиста в Петербурге – переводчика с русского на русский.

Между тем я проверял доходчивость русского языка XIX века на своих сыновьях: даже церковные тексты в детстве они читали практически свободно. Затруднения вызывали только титла, обозначающие сокращения и устаревшие слова, да и то до поры. Тот, настоящий русский язык они утратили вместе с развитием интернета.

Кстати, если хотите насладиться современным клинически чистым, простым и ясным русским языком, читайте Николая Носова. Например, трилогию о приключениях Незнайки. Кому-то язык Носова покажется простоватым, но сделайте поправку на то, что на его русском языке учились ваши родители, если, конечно им повезло.

Чем обернулось любопытство

Недавно, шутки ради, я сделал контент-анализ «Громокипящего кубка» и к своему стыду выяснил, что многие вещи, которые я понимаю интуитивно, имеют более глубокое содержание. Фактически, речь идёт о глубине непонятого.

В интернете можно найти пару-тройку словарей неологизмов, исследующих творчество поэта, через обращение к лексемам, т.е. к исходным формам неологизмов, акцентологическим, грамматическим, стилистическим, экспрессивным пометам, etc. Предложите эту наукообразную хрень любителям поэзии преклонного возраста и вас возненавидят. Возненавидят и будут правы. И молодёжь вас тоже не поймёт. И слушать вас не придут.

Во-первых, потому что анализу подвергают язык учащегося четырёх классов (!) Череповецкого реального училища, хотя и весьма продвинутый чтением разнообразной литературы. Начитанность и феноменальная память – вот его основа. Ни в одном подобном словаре Череповецкое реальное и четыре класса не рассматривается от слова ващще, однако неизменно присутствует преувеличенная наукообразность исследований.

Во-вторых, сошлюсь на самозваного графа Антуана де Ривароля: «Мои обязанности по составлению Словаря французского языка наводят меня на мысль о враче, который вынужден анатомировать свою возлюбленную». Жаль, что писатели словарей и диссертаций не задумываются ни о чём подобном. Пошло бы только на пользу дела. Я бы, например, после беглого знакомства со словарём неологизмов Игоря-Северянина не захотел бы читать его творения в оригинале.

В-третьих, одного только пояснения имён и устаревших словечек, будет маловато. В стихотворениях Игоря-Северянина упомянуто огромное количество современников, исторических, литературных и мифологических персонажей. В большинстве случаев без толкования, т.е. объяснения контекста в котором они упомянуты не обойтись. Вообще это отдельный феномен, в литературе не описанный и не исследованный. А жаль.

Исключение составляет только «Словарь литературного окружение Игоря Северянина» (2007), составленный во Пскове Д.Прокофьевым. Идея была подхвачена у меня, но доведена до мыслимого абсурда. В окружение поэта попали Байрон, Диккенс, Гоголь, Крылов, критик Измайлов, etc.

Моя же идея в 1999 году была проще – синодик лиц, упомянутых в стихотворениях Игоря-Северянина как свидетельство начитанности и кругозора, а не окружение бесплотных теней. Синодик существует в интернете более четверть века и как инструмент (справочник) доказал свою практическую пользу для исследователей.

Тайна пятой горки

Мне довелось составлять большой том прижизненных изданий Игоря-Северянина, сверяя тексты с сохранившимися списками опечаток и авторскими пометами в домашней библиотеке поэта. При этом сборник «Вервэна» невесть каким образом попал в книгу вообще без правки, во что меня не преминули торкнуть носом. Не иначе как проделки дьявола, поселившегося в типографской краске! Однако есть и мои личные залёты.

В «Поэзе для Мадлэны» – Елены Новиковой есть такие строки:

С другою женщиной, чей сын

Был создан мной на том пригорке

Вы нас встречали средь осин,

По направленью к пятой горке?

Чей сын сейчас не важно. Во всех прижизненных изданиях сборника «Тост безответный» числительное «пятая» напечатано с маленькой буквы. В 1999 году на месте случайно обнаружилось, что единственная деревенская улица в Дылицах (Елизаветино) через пять вёрст приводит в деревеньку под названием Пятая горка, а за первым же поворотом из Дылиц есть и упомянутый пригорок, ныне поросший древесным сором. Оказывается, мы просто имеем дело с не выправленной в названии топонима опечаткой.

Тайна Бертонов

В сборнике «Вербэна», случись его править по новой, я бы, вероятно, проморгал упоминание манто:

Век грации, уто́нченный век-стебель!

Ланкрэ, Ла-Туш, Бушэ, Грэз и Ватто!

Андрэ Шарль Булль — поэт, не твой ли мебель?

И ты, Бертон, не ты ль певец манто?

Манто как часть дамского гардероба в виде меховой накидки как будто и не требует пояснений. Напишем манто как имя собственное с большой буквы и все изменится как по мановению волшебной палочки!

И тогда на место встаёт случайный перенос сэра Ри́чарад Фрэ́нсиса Бёртона из Англии XIX века во Францию XVIII-го под именем Бертона. Крайне сомнительно, что Бёртон — британский путешественник, писатель, поэт, переводчик, этнограф, лингвист, гипнотизёр, фехтовальщик и дипломат; исследователь Азии и Африки, владевший двадцатью девятью языками, воспевал в стихах дамскую накидку или мрачную судейскую мантию.

Манто (в переводе с древнегреческого вещая) дочь слепого прорицателя Тиресия и сама прорицательница. У храма Аполлона в Фивах некогда был камень «Седалище Манто». Эпигоны, т.е. сыновья отцов, чей поход на Фивы до того был неудачным, через десять лет разрушили-таки город. Манто как часть добычи Эпигонов оказалась в Дельфах, где составила множество прорицаний, из которых Гомер потом заимствовал некоторые стихи. В Дельфах Манто получила прозвище Сивилла. Чуть позже Аполлон отправил Манто в Колофон, чтобы она основала там его святилище. В Колофоне Манто родила от Аполлона младенца – Мопса, который в зрелости стал известным прорицателем. Наконец, Манто основала храм и оракул Аполлона в Кларосе. В трагедии Еврипида «Финикиянки» у Манто небольшая роль без слов, зато в трагедии Сенеки «Эдип» Манто занимается гаруспициями, т.е. гаданием по внутренним органам животных.

Вот как выглядят в глазах Манто внутренности быка:

Что это? Не обычным лёгким трепетом

Они трепещут, — руки сотрясает мне

Утроба, брызжет кровь из жил все новая,

Глубоко сердце спрятано истлевшее,

Все жилы бледны, внутренностей многих нет,

Гнилая печень чёрной желчью пенится.

Примета для единовластья грозная:

Две головы лежат буграми равными;

Лишь тонкая отрезанные головы

Покрыла плёнка, не скрывая тайного.

Враждебный бок так мощно поднимается,

Семь жил напрягши; пересёк их наискось

Порог и вспять мешает возвратиться им.

Нарушен весь порядок, не на месте все,

Все сдвинуто назад: не справа лёгкое,

Вмещающее дух, лежит кровавое,

Не слева сердце, мягкими одеждами

Не облекает внутренностей тучный жир.

Всего одна строка с опечаткой и ошибочной датировкой, а сколько неожиданного!

Однако есть и другие соображения. Есть два французских композитора XVIII отец Пьер Монтан Бертон (Pierre Montan Berton) и сын Анри Монтан Бертон (Henri Montan Berton). Чисто теоретически, могли в каком-то из произведений упомянуть Манто или манто? Могли. Особенно, если учесть контекст. В предыдущей строке находим: «Андрэ Шарль Булль — поэт, не твой ли мебель?»

Андре́-Шарль Буль (André-Charles Boulle); 1642–173) — французский художник, резчик по дереву, гравёр, рисовальщик-орнаменталист, позолотчик, крупнейший мастер-мебельщик своей эпохи, создатель особенной техники «буль» и изящного стиля художественной мебели «буль». Андре́-Шарль Буль заслужил у современников прозвище joailler du meuble, т.е. ювелира мебели. В таком случае мебель и манто составляют смысловую пару, тандем, если хотите. Но и это ещё не всё.

Вот ещё один любопытный персонаж из XVIII века — знакомьтесь «министр моды» при дворе королевы Марии-Антуанетты модистка Мари-Жанна Бертен (Marie-Jeanne Bertin), более известная как Роза Бертен. Благодаря таланту пользовалась популярностью у придворных Франции вплоть до Великой Французской Революции. После казни Людовика XVI именно Роза сшила для Марии-Антуанетты простое траурное платье, весьма пригодившееся на гильотине.

Модистка спаслась от гильотины бегством в Англию. Модных журналов в ту пору не существовало и Бертен придумала специальные манекены — куклы в рост человека, одетые в соответствии с последней модой. Их называли Пандорами, и они путешествовали по европейским странам, в демонстрируя новинки в мире моды. Несколько Пандор добрались до Санкт-Петербурга.

В 1795 году она вернулась во Францию, где её клиенткой стала жена Наполеона Бонапарта Жозефина де Богарне. Вскоре на смену стилю рококо пришёл лаконичный стиль ампир, и Роза отошла от дел. Умерла она в 1813 году, в возрасте 66 лет, в своём доме в Эпине-сюр-Сен.

Могла ли королевская модистка Роза Бертен быть певицей манто? В принципе могла. Но вот вопрос: почему она упомянута Игорем-Северяниным в мужском роде?

Утóнченный или утончённый?

Кстати, об упомянутом выше «утóнченном веке». У Алексея Ремизова в «Мерлоге» находим:

«Буква е может произноситься как ё только тогда, если она стоит под ударением. Если, с изменением формы слова, ударение переходит на другой слог, то звук ё исчезает. <…> Это то же, за что Игоря Северянина в Варшаве нынче обличали русские Грамматики, всякие бывают Грамматики: ему говорят – неправильно произносите «утóнченный», надо говорить «утончённый»! А он по простоте своей – учение о предложении и о словосочетаниях для него мёртвая грамота – возразить ничего и не может. Так и уехал в Тойлу. А ведь был прав: есть «утончённый» (по существу тонкий), а есть «утóнченный» (не тонкий, лишь сделавшийся тоньше: как бы рубанком прошлись!)».

Увы, но мы уже никогда не узнаем, что именно имел в виду поэт, характеризуя XVIII век: утóнченное или утончённое.

История глазнушки

В моем экземпляре первого издания «Громокипящего кубка» в поэзе «Балькис и Валтасар» упомянуто имя собственное Синь. В современных изданиях и в интернете оно гуляет именно в таком виде: «Улыбно светит с неба Синь —». Эта поэтическая вольность — синь небесная долго не давала мне покоя, пока я не надел очки и не взял в руки лупу. Оказывается, что имя «Син» венчает не мягкий, а твёрдый знак — Синъ, просто пропечатано вяло и от того неразборчиво. Сравнил с другими изданиями – твёрдый знак!

Аккадское Син или шумерское Нанна — это имя бога Луны и заодно покровителя астрономии, по причине его возраста ему приписывают способность управлять временем. В шумерско-аккадской мифологии его изображали в образе старца с лунным серпом над головой и длинной голубой бородой из ляпис-лазури, пересекающего в светящейся ладье ночное небо. Лунный серп ассоциировался с рогами быка. Злые духи с помощью Шамаша (Солнца), Иштар (Венеры) и Адада (молнии) попытались затмить Сина, чтобы ночью его свет не мешал их заговору. За Сина заступился Мардук. Он и заговор сорвал, и сохранил серебристый свет бога-мудреца. Сина призывали в заклинаниях, против затмений Луны. Ревностным поклонником Сина был нововавилонский царь Набонид, etc.

Ах какая обидная глазнушка!

Что такое буше?

Ещё одна непонятка — упоминание буше в «Мороженом из сирени»: «Полпорции десять копеек, четыре копейки буше». Интуитивно понятно, что речь идёт о размерах порции. Однако в России никогда не было такой меры веса или объёма. В дореволюционном словаре Н.Макарова находим французское bouchées — кусок, но d’une bouchées —это уже в один глоток. У Игоря-Северянина буше — это порция. Интуитивно понятно, но не каждого под рукой есть словарь старого французского языка.

Гривуазный приказ

В поэзе «Марионетка проказ» упомянут «гривуазный приказ». С интуитивным пониманием нет проблем, однако: «Бессознательно выполнил гривуазный приказ» — о чём это? В русском языке гривуазно — это устаревшее игриво, легкомысленно, нескромно плюс игра слов — непристойный приказ grivois, т.е. наёмнику, в контексте поэзы — марионетке. И это точно не четвёртый класс реального училища.

Балькис и Вальтасар

«Омиррен палевый шатёр \ И царь, омглённый ароматом, \ От страсти судорожно-матов, \ К царице руки распростёр» («Балькис и Валтасар») — это такой вольный поэтический пересказ новеллы «Валтасар» Анатоля Франса. Царица Савская соблазняет красотой одного из евангельских волхвов царя Валтасара, который, кстати, не является её современником, о чём Игорь-Северянин не мог не знать. Современник царицы Савской влюблённый в неё царь Соломон. История эта состоялась задолго до Рождества Христова.

Миро (мирро) — это сваренная на Страстной неделе смесь лучшего оливкового масла (елея), благовонных смол и прочих растительных масел с добавлением белого виноградного вина. Миро используется для церковного таинства миропомазания — для передачи помазаннику даров Духа Святого. Вследствие распыления в шатре Валтасара капель миро могло возникнуть атмосферное оптическое явление в виде серовато-желтоватого или белёсого помутнения воздуха, т.е. мглы или пелены. Распылять в шатре драгоценное миро мог позволить себе только очень богатый человек.

В целом понятно, что эти строки не имеют отношения к Мирре Лохвицкой, хотя лиризе, так обозначена смысловая форма стихотворения, предпослан эпиграф из Мирры Лохвицкой: «Прекрасною зовут тебя поэты, \ Великою зовут тебя жрецы». Спустя всего четыре года Игорь-Северянин возведёт свою чахоточную — Тринадцатую и значит последнюю возлюбленную Марию Волнянскую в достоинство царицы Савской Балькис. Это имя уже в 1916 году станет её сценическим псевдонимом.

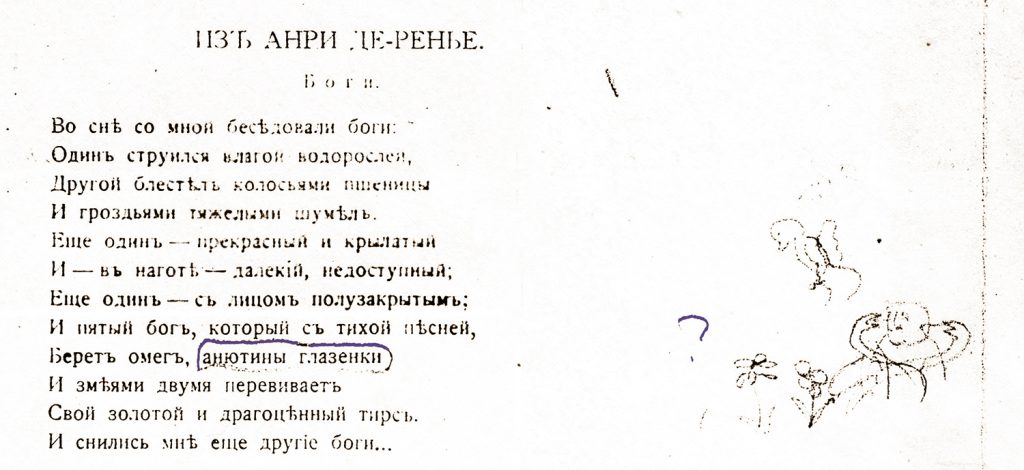

Тайна пятого бога

А вот ещё забавный пример мистификации:

И пятый бог, который с тихой песней

Берет омел, анютины глазёнки

И змеями двумя перевивает

Свой золотой и драгоценный тирс.

(«Из Анри де Ренье».)

Всё понятно? Всё, разве что кроме тирса.

Омел или омела – это вечнозелёный кустарник семейства ремнецветных (Loranthaceae), который ведёт полупаразитический образ жизни, врастая в верхушку дерева-хозяина. Омелу — издревле используют в магии и колдовстве, поскольку это универсальный оберег от злых духов. Тирс — это атрибут бога созидающих сил природы и вина Диониса, а также его свиты — сатиров и менад. Посох — важный атрибут мистерий, символ человеческого созидающего начала, говоря проще, символ мужского детородного органа. Изготавливали тирс из стебля ферулы (Ferula communis), обвивали плющом и виноградными листьями, венчали сосновой шишкой.

Однако постойте, в греческой мифологии не существует однозначно «пятого бога» как такового. Однако и посох наш не деревянный, а золотой и перевит не плющом, а двумя змеями и анютиными глазками. И вот уже вместо Диониса возникает другой хозяин атрибута – Аполлон, подаривший свой волшебный, посох брату Гермесу в знак примирения. Испытывая силу подарка Гермес поставил посох между двумя дерущимися змеями и они, тотчас прекратив борьбу, обвили посох. Так появился волшебный жезл Гермеса, т.е. кадуцей.

Кадуцей известен нам как эмблема коммерции и медицины. У древних римлян кадуцей стал атрибутом послов. В эпоху Возрождения кадуцей приобрёл оккультное значение в качестве символа ключа от тайного знания. Обившиеся вокруг жезла змеи олицетворяют дуализм мироздания.

В Таллинне Игорь-Северянин мог видеть изображение кадуцея на фронтоне Коммерческого училища, но вот вопрос: зачем, прикрывшись Анри де Ренье, он смешал богов и посох тирс с кадуцеем? Кого хотел повеселить? Над кем хотел посмеяться?

А над нами.

Взгляните на страничку из «Громокипящего кубка». Экземпляр сборника с рисунком автора был подарен московским антикваром Михаилом Кудрявцевым Людмиле Путиной и от неё попал в Государственную библиотеку. Мне довелось свидетельствовать подлинность 24 автографов автора, в том числе и на этом экземпляре «кубка».

Рамка вокруг «анютиных глазок» и знак вопроса — позднейшие владельческие маргиналии. Рисунок карандашом из пяти упомянутых в тексте богов представляет третьего — нагого и крылатого. Ниже — пятый бог со змеями и анютиными глазками.

И тут начинаются чудеса. Это не просто северянинская вариация на тему творчества Анри де Ренье а полноценный перевод стихотворения J’ai feint que les Dieux m’aient parlé — «Я притворился, что со мной говорили боги», открывающего сборник Les Médailles d’argile — «Медали из глины» (1903). Другой перевод принадлежит Максимилиану Волошину. Перевод Игоря-Северянина относится к 1910 году, Волошина — к 1911-ому.

«Омег» — это не опечатка, как может показаться, и не омела вовсе, а болиголов (Cicuta verosa). И анютины глазки (Víola trícolor) здесь не просто цветочки, а сырьё для отхаркивающего средства. И нет никакого «пятого бога», а есть в дословном переводе «ещё один»:

Этот, ещё один,

Кто, напевая, собирает болиголов,

И анютины глазки,

И кто привязывает к своему золотому тирсу,

Двух змей в форме кадуцея,

И другие…

И этот ещё один бог не Дионис и не Гермес, а сновидение Анри де Ренье — бесформенное и зыбкое, главное, безымянное.

Вот какая занятная история, пересказывать которую старушкам, однако не имеет никакого смысла, раз нет в ней ананасов и авто.

Игра словами – каламбур

Разбираясь с непонятками, следует уделить внимание игре словами. Каламбу́р (фр. calembour) — литературный приём с использованием в одном контексте разных значений одного слова или разных слов, или словосочетаний, сходных по звучанию, а иногда и по смыслу.

Чтобы производить комическое впечатление на слушателя или читателя, каламбур должен поражать неизвестным до того сопоставлением слов. Так, в поэзе «Марионетка проказ» некий оборванец – нищий безсознательно выполняет гривуазный приказ жены властелина. Возникает игра слов: гривуазно – устаревшее русское игриво, легкомысленно, нескромно и даже не вполне пристойно. При этом французское grivois — наёмник. И вот уже подобранный с паперти очарованный нищий предстаёт в роли наёмника, выполняющего непристойный приказ.

В поэзе «Поэзоконцерт» персонажи пьют вино, вдыхают лилии и «цепят звенья пахитос» — игра словами: курят дамские папиросы, цепляя одну за другой. Пахитосы — от исп. pajitos, т.е. соломинки, набитые курительным табаком.

Загадка коктэблей

Ну, и под финал самая большая загадка «Громокипящего кубка» — коктэбли: «Он читает ей Шницлера, посвящает в коктэбли» («Нелли»). Считается, что это слово из выдуманного Игорем-Северяниным языка. Оно не является неологизмом и, следовательно, по мнению толкователей, ничего не обозначает, хотя в «Громокипящем кубке» употребляется дважды и больше нигде. В коктэбли можно посвящать, как посвящают в члены некой тайной организации, в рыцарский орден или, например, в поэзию.

Возможно, это устаревшее английское слово coctible, т.е. способный к приготовлению (о еде). Согласно Oxford English Dictionary последнее печатное употребление термина в Англии относится к середине XVII века. Для Игоря-Северянина такие познания в языке Шекспира представляются неправдоподобными. Возможно, оно откуда-то вычитано, но откуда?

Списка дореволюционной библиотеки поэта, той самой, которую он продал и выручку прожил со Златой, не сохранилось.

В подготовленном поэтом 11 издании «Громокипящего кубка» слово коктэбли осталось без изменений (рукопись в Литературном музее в Тарту). Возможно, словобразование приспособлено к рифме: «коктэбли — констебли». Молодой педагог «в ревнивом неверии, тайно метит в констэбли». Латинское comes stabuli — в древнем Риме и Византии обозначает смотрителя конюшен. Французское сonnétable — заведующий королевскими каретами, повозками и мебелью, одна из его функций — помощь сенешалю в обеспечении королевского стола. С XI века функция сonnétable — это исключительно Domaine royal français, т.е. защита личных владений короля. Возможно, рифма выражает желание защищать Нелли, обстановку её будуара, включая лакомства.

Однако уже в поэзе «Фантазия восхода» находим, что «Коктэбли звучат за коктэблями, \ Поют их прекрасные женщины». Возможно, в контексте поэзы — это свадебные или хвалебные песнопения. На всякий случай я поискал коктэбли в двух драмах и своде стихотворений Мирры Лохвицкой. Нет там ничего. У Константина Фофанова коктэблей тоже нет. Надо будет заглянуть в Жемчужникова, но что-то подсказывает мне, что коктэбля и там нет.

В коктэблях явно просматривается латинская основа, но словари основных европейских языков хранят молчание. Или тайну?

И всё же я уверен, что коктэбли существуют не только в стихах у Игоря-Северянина и найдутся они случайно, когда их перестанут искать. Есть такой феномен розыскных мероприятий.

Короче, нужен специалист.

2025, осень.